関節の形状と可動性

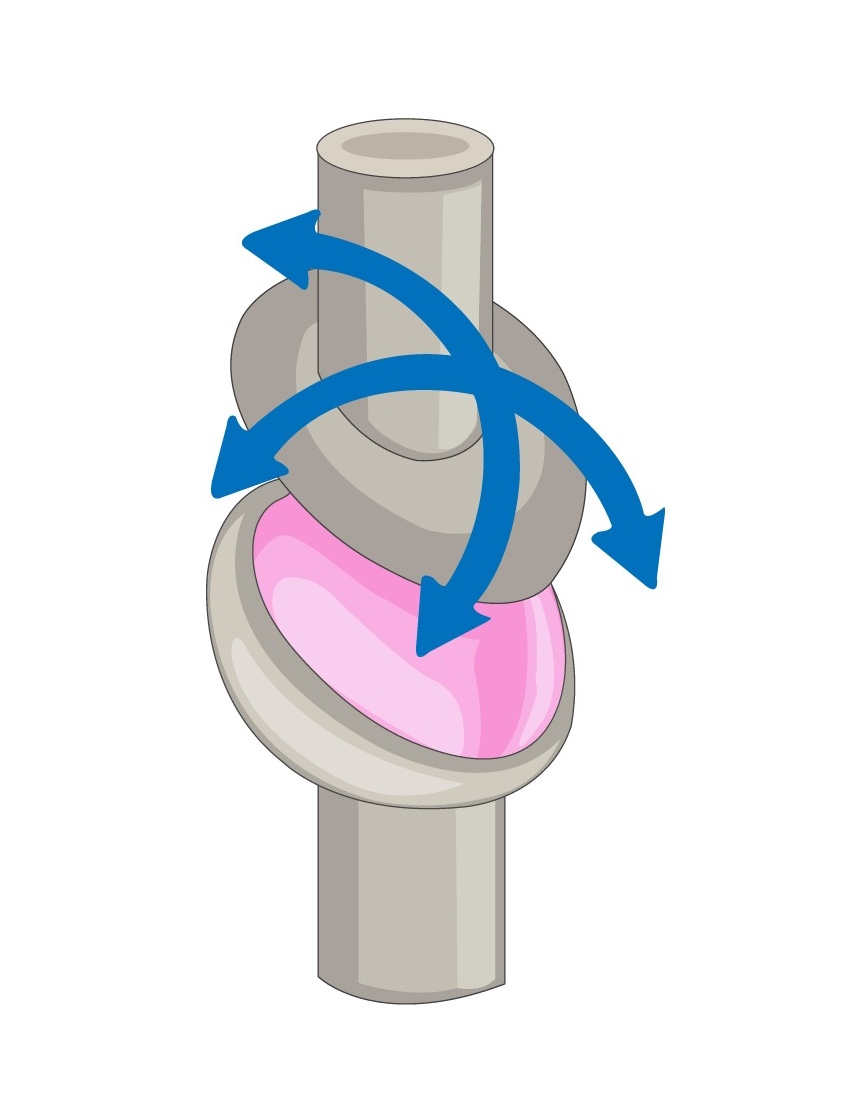

関節の動きは、骨と骨がどのように組み合わさっているかによって定ります。

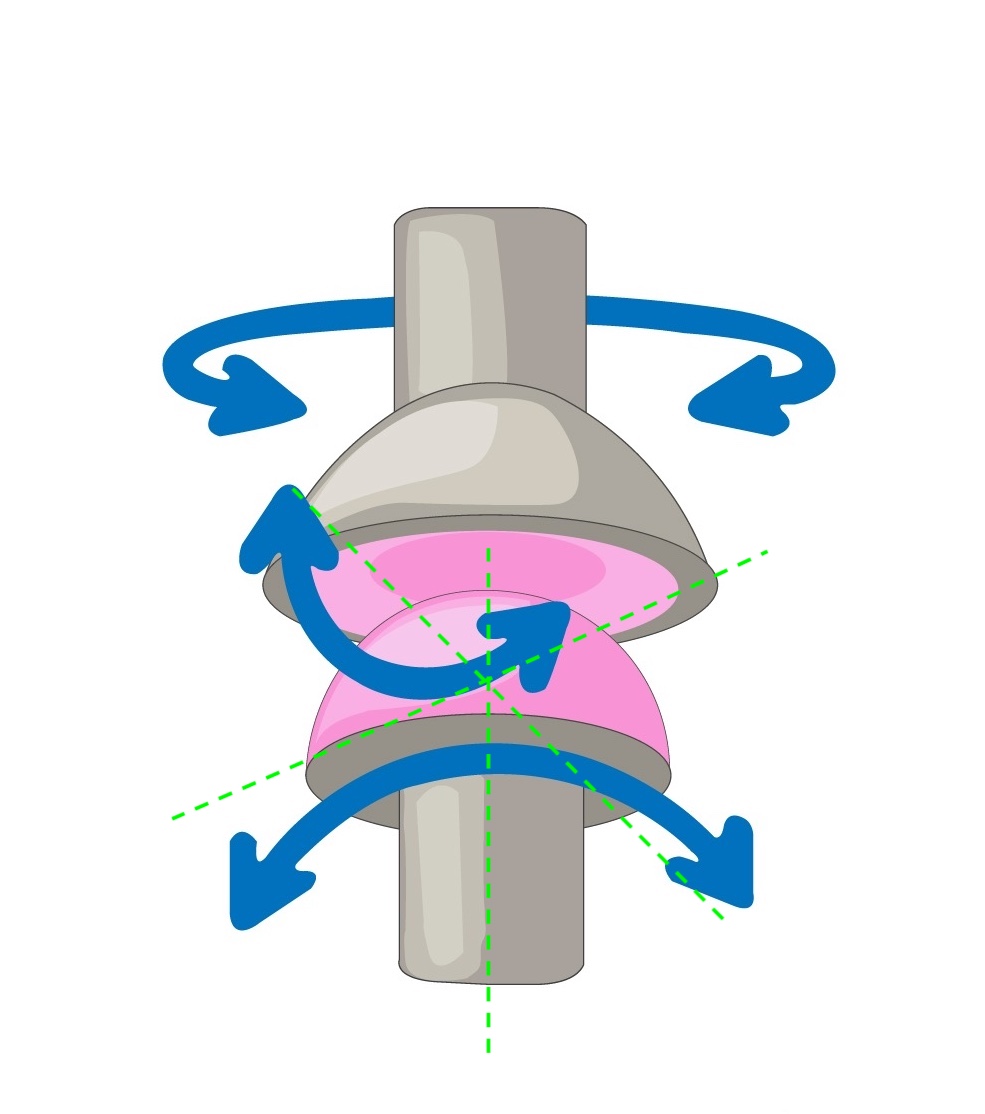

凸になっている関節頭と凹になっている関節窩の形、および軸がいくつあるかによって分類されています。

まずは代表的な関節を見ていきましょう。

- 一軸性関節:蝶番関節(ちょうばんかんせつ)、車軸関節(しゃじくかんせつ)

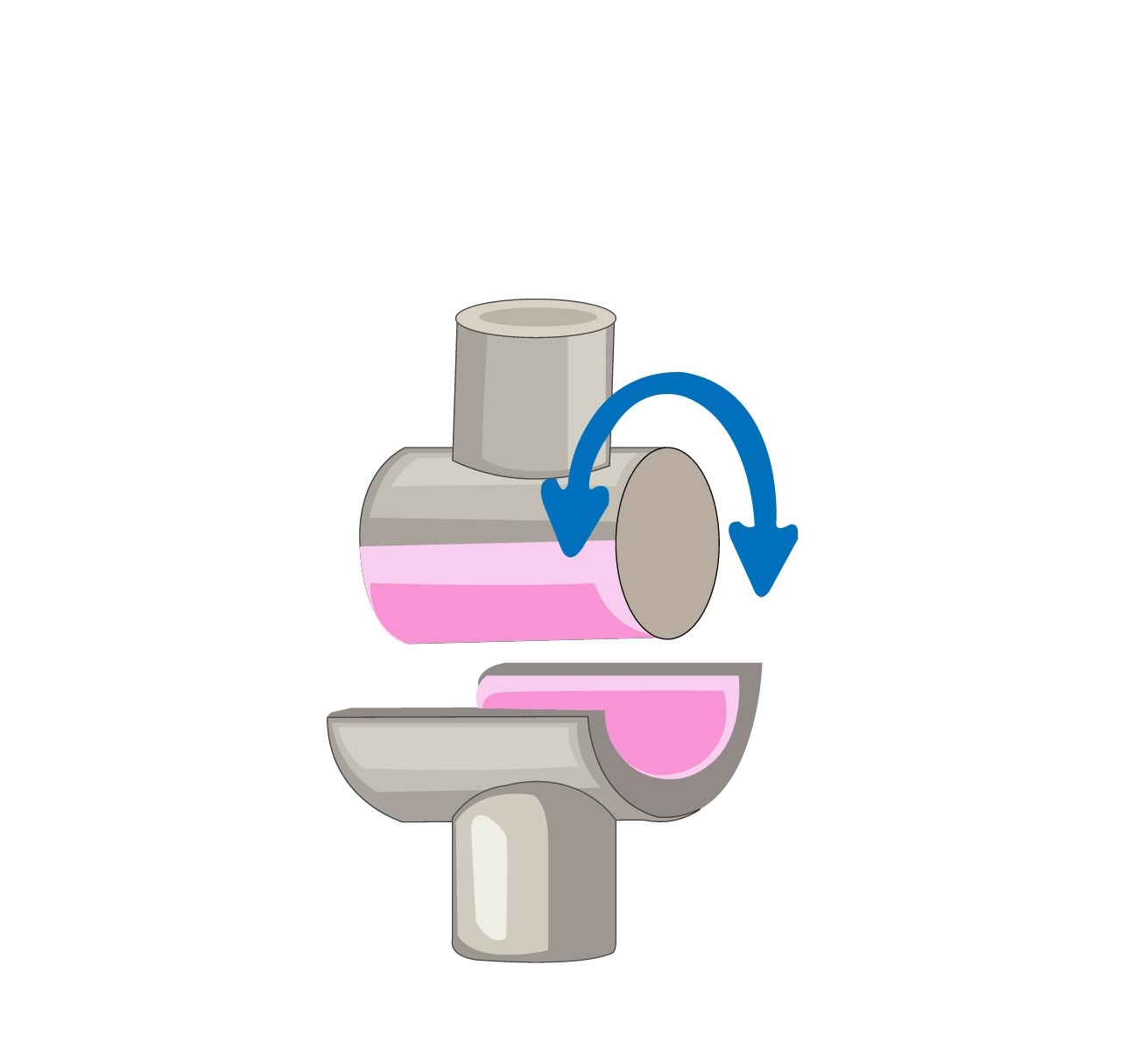

蝶番関節

例:指節間関節

車軸関節

例:環軸関節

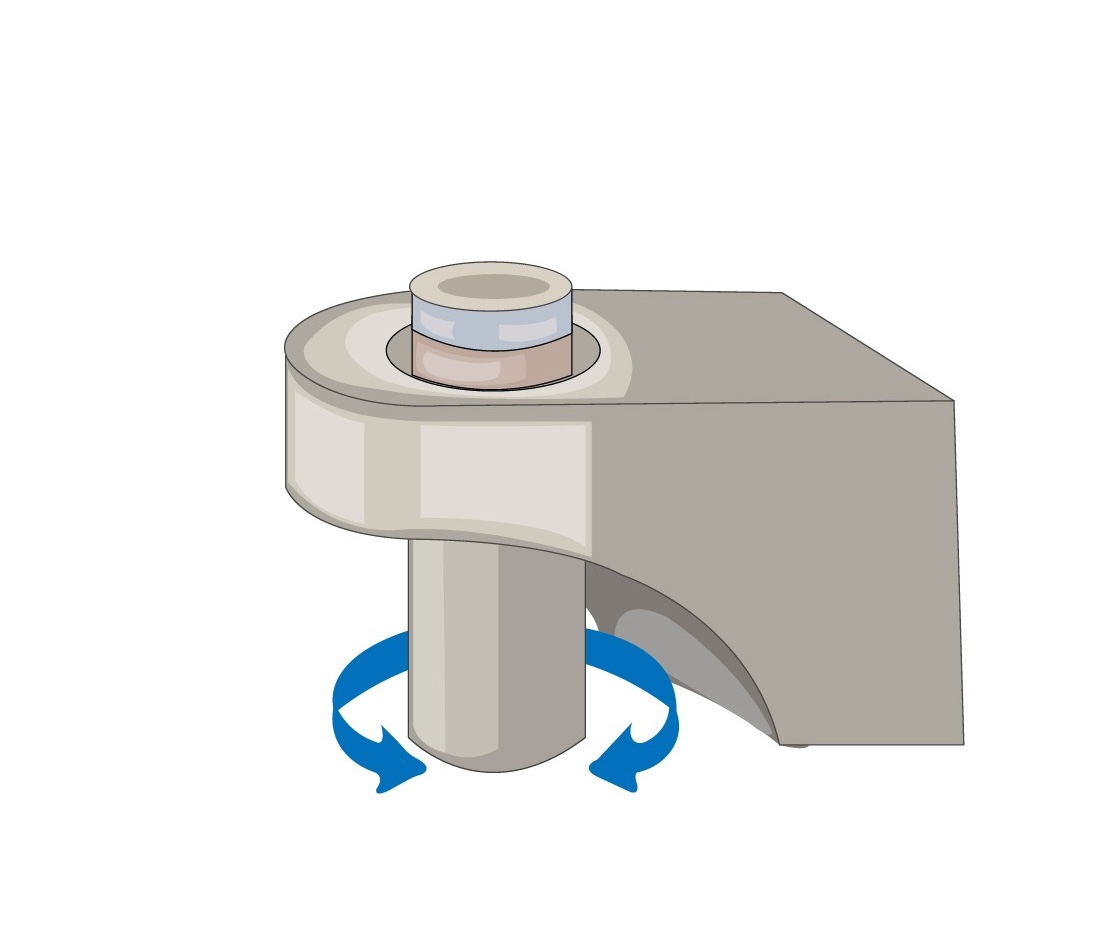

- 二軸性関節:楕円関節(だえんかんせつ)、鞍関節(あんかんせつ)

楕円関節

例:顎関節

鞍関節

例:胸鎖関節

- 多軸性関節:球関節(きゅうかんせつ)、平面関節(へいめんかんせつ)

球関節

例:股関節

平面関節

例:肩鎖関節

動きを見るとき、まずは皮膚や筋肉・脂肪といった軟部組織の上から、関節の位置を特定できること。

そして、位置が特定できたら、各々の関節軸に対して滑らかに回転が起こっているかを観察できるようにしていくことが重要になります。

筋肉の位置も大事ですが、その前に関節の動きを理解できるようにした方が、動きを見る目が養えるでしょう。

少しずつ習得していきましょう。

関節(可動性の連結)

骨と骨とが連結する場所を関節といいます。

関節には「不動性の連結」と「可動性の連結」の2種類があります。

一般に関節というときは「可動性の連結」を持った関節のことを指します。

まずは可動性の連結を持った関節の基本構造を確認しましょう。

動きは可動性の連結において起こりますから、この構造を理解していることはとても大切になります。

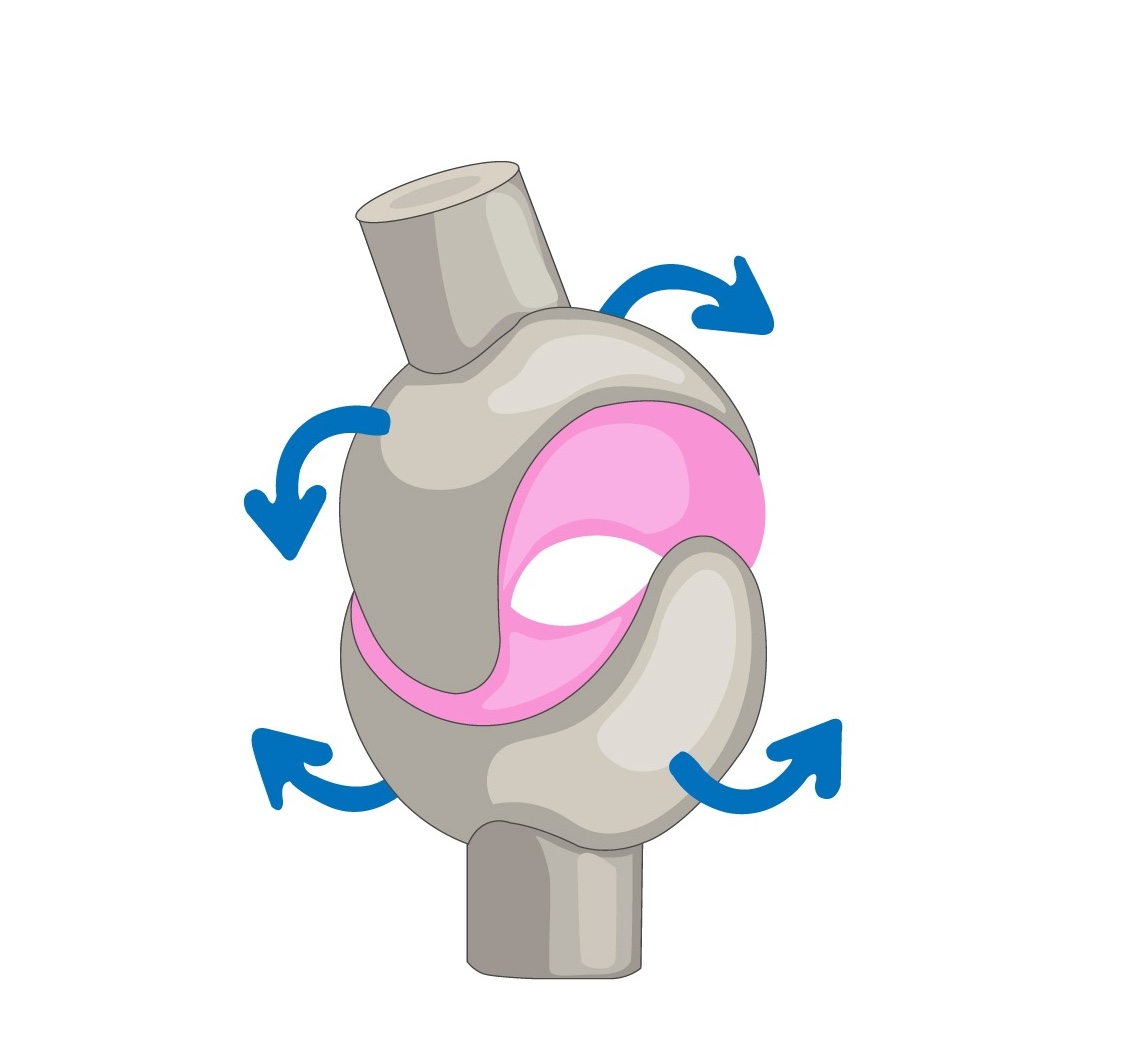

関節腔(かんせつくう):骨と骨との間の隙間のこと。そこは滑液によって満たされています。

関節包(かんせつほう):関節を囲っている2層構造の袋のこと。外側を繊維膜、内側を滑膜と言います。

内側のつるりとした滑膜から滑液が分泌されます。

外側の繊維膜の一部が肥厚して束になると靭帯となっていきます。

関節軟骨(かんせつなんこつ):関節内の骨の表面を覆います。衝撃吸収や摩擦を減らす役割があります。ここには血管がないので、滑液を介して酸素や栄養が送られます。ですので、一度傷かつくとなかなか再生しないという特徴があります。

また、関節内の補助的な構造として靭帯(じんたい)・関節唇(かんせつしん)・関節半月(かんせつはんげつ)・関節円盤(かんせつえんばん)を持つ関節があります。

まずは、基本構造を理解し、補助的構造は関節ごとに確認すると良いでしょう。

そして、通常関節の中の骨の一方は凸で、もう一方は凹の形をしています。

凸の方が関節頭(かんせつとう)で、凹の方が関節窩(かんせつか)と言います。

ただしその形状はさまざまで、その形状が関節の可動性を規定しています。

動きを取り扱う時、筋肉の名前も大事ですが、まずは動かしている関節の形状を知ることがとても大事になります。

関節の形状と動きについては次回見ていきましょう。

まずは、これら可動性の連結では関節包が存在し、その袋の中はぬるぬるした液体に満たされているという意識が大事になります。

人の身体は本来とても動くようにできていて、筋肉や靭帯は動きすぎないようにコントロールをしてくれていると思うと、動きに関する見方が変わるのではないでしょうか。

矢状面の用語

3つの面の用語の3回目。

今回は身体を左右に分ける矢状面の用語です。

- 頭側(とうそく)と尾側(びそく)

頭や体幹で頭の先の方を頭側、その反対側を尾側といいます。

頭側のことをくちに近い側なので吻側(ふんそく)とも言います。 - 掌側(しょうそく)と背側(はいそく)

手のところで手のひら側を掌側、手の甲側を背側と言います。 - 底足(ていそく)と背側(背側)

足では足の裏側を底足、甲側を背側と言います。

ここまで、初めて解剖を学ぶ人にとっては聞き慣れない言葉が多いかもしれませんね。

ただこれらの用語がわからないと、運動の説明をする用語に辿り着けないので、慣れておくことが大切です。

運動の説明を解剖学・運動学の共通用語を使ってできることは、動きを学ぶ上での基礎中の基礎ですからね。

前頭面(前額面・冠状面)の用語

人体の方向を示す用語。

今回は前頭面編です。

前頭面は体を前後に分ける面でしたね。

(同じ意味ですが、前額面と言ったり冠状面と言ったりちょっとややこしい)

前頭面の用語の中で一番使うし、これだけは覚えておかなくてはならない用語は「近位・遠位」です。

脚(下肢)や腕(上肢)で、

- 体幹に近い側を近位(きんい)

- 体幹に遠い側を遠位(えんい)

といいます。

他に

腕(上肢)では

- 橈骨(とうこつ)の側、つまり前腕の親指側を橈側(とうそく)

- 尺骨(しゃっこつ)の側、つまり前腕の小指側を尺側(しゃくそく)

脚(下肢)では

- 脛骨(けいこつ)の側、つまりスネの親指側を脛側(けいそく)

- 腓骨(ひこつ)の側、つまりスネの小指側を腓側(ひそく)

といいます。

例えば脚で膝関節は足関節より近位に位置しています。

でも膝関節は股関節より遠位に位置しています。

同様に、手首・肘・肩の位置関係も説明できますね。

これは関節だけでなく、脚・腕全体に当てはめて言うこともできます。

「膝関節近位10〜20センチの大腿後面(ふとももの後側)に痛みがある」などと言うと、だいたいの位置がわかりますよね。

ちなみに、タイトルの写真がとっている姿勢のことを解剖学的正位と言います。

正面を向いて手のひらと足の指が前を向いている姿勢。

身体の部位の位置や相互関係を示すときは、この姿勢を基準とします。

水平面の用語

身体をちょうど真ん中で左右に分ける面を正中面と言います。

矢状面でもあるけど、だいたい身体を均等に左右に分けるところが正中面。

正中面がわかったところで、ここからは水平面の用語についてになります。

水平面は体を上下に分ける面でしたね。

水平面において

- 正中面に近い側を内側(ないそく)、遠いと外側(がいそく)。

- 身体の前面に近い側は腹側(ふくそく)、後面に近い側は背側(はいそく)。

- 体の表面に近い側を浅(せん)、深い側を深(しん)と言います。

と言います。

ただし、これらは相対的な言い方です。

表題の写真のAとBを見てみましょう。

AはBに対して、内側?外側?、腹側?背側?、浅?深?

AはBに対して、外側・腹側・浅に位置しますね。

では、A対Cでは?B対Cでは?

めんどくさいですよね。

でもね、必ず「何に対してどこに」ということを考える癖は身体を知る上でとても大事なのです。

ぼんやりと、だいたい外にあるからアウターマッスルとか、イメージで深いところっぽいからインナーマッスルとかという認識では、身体をちゃんと認識したことにはなりませんよね。

まずはこれらの用語を使ってABCの水平面上の位置の説明をするところからチャレンジしてみてください。

腔

身体には「体腔」(たいくう)と呼ばれる場所があります。

骨や筋肉で囲まれた空間で、生きていく上で欠かせな臓器を収めている場所です。

主要な腔は5つ

頭蓋腔(とうがいくう)ー脳

脊柱管(せきちゅうかん)ー脊髄(せきずい)

胸腔(きょうくう)ー心臓と肺

腹腔(ふくくう)ー消化器

骨盤腔(こつばんくう)ー膀胱や生殖器

さて、ピラティスや動きを学ぶと、どうしても筋骨格系に目がいきがちになります。

ただ、骨や筋は「腔の中に収まっている臓器を守り移動させるために存在している」と見ることができるでしょう。

身体の中にある立体的な空間を守り移動させるために、筋骨格系をどのように働かせるのか。

このような視点から動きをとらえることを忘れずにいたいものです。

運動の面と軸

私たちは3次元の世界で生きていますね。

だから身体の運動(動き)を表すときは3つの面と軸を用います。

- 身体を左右に分けるのが「矢状面」(しじょうめん)

- 身体を前後に分けるのが「前頭面」(ぜんとうめん)もしくは「冠状面」(かんじょうめん)「前額面」(ぜんがくめん)

- 身体を上下に分けるのが「水平面」(すいへいめん)

前後に分ける面の言い方が、本や解剖学の専門家でも分かれるのがちょっと面倒ですね。

そして、それぞれの面に直交する直線が「運動軸」。

- 矢状面に直行するのが「前頭軸」

- 前頭面に直行するのが「矢状軸」

- 水平面に直行するのが「垂直軸」

となります。

車輪の軸を思い描くと、直交する面と軸の関係がわかりやすいかもしれませんね。

もう少し内側からの感じでみてみましょう。

↓矢状面のレントゲン写真ー身体を左右に分けていますね。

軸は前頭軸です。

↓前額面のレントゲン写真ー身体を前後に分けています。

軸は矢状軸です。

↓水平面のレントゲン写真ー身体を上下に分けています。

軸は垂直軸。

なんだかややこしく感じるかもしれませんが

ピラティスエクササイズそれぞれがどの面で行われているか。

その時の軸はどこか。

それを考えるクセをつければ、ややこしい用語も自然と身につきますよ。

ロールアップは矢状面の動き、軸は前頭軸。

サイドブリッジは前額面の動き、軸は矢状軸

スパインツイストは水平面の動き、軸は垂直軸

またエクササイズの中で面が複数使われていることもあります。

クリスクロスは矢状面と水平面の動きですが、すこし前額面の動きも伴います。

バランスよく動くためには3面の動きが必要だから。

常に意識することが大切ですね。

ピラティス指導を始めた方々へ

知識と学びを指導に活用できるように。

ここでは「解剖学・運動学の基礎」と、それらを活用した「動きの理解」について綴ります。

2025年1月21日から。

毎週火曜日更新。

乞うご期待!